مقالات

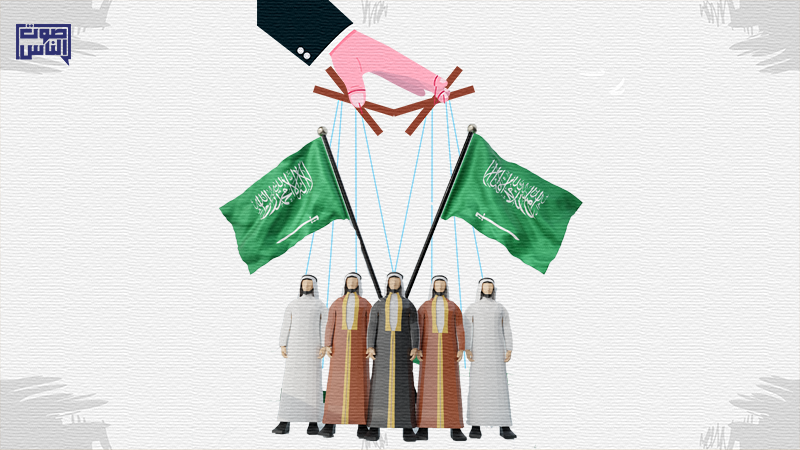

اللي ما ربوه أهله؛ الحكومة تربيه – سلسلة السعي لصناعة مجتمع مثالي ج2

حينما يقوم البعض بفعل الأخطاء -من وجهة نظرنا- أو لا نتفق معهم في قبولها، فأخطائهم تلك ليست بالشرط أعمال مُجرمة يستحق مرتكبيها العقوبة، ما دامت في نطاق حريته الشخصية، فليس علينا ملاحقتهم والبحث في الأنظمة والقوانين؛ لعلنا نجد ثغرة نستطيع من خلالها لويها لتجريمهم من خلال تلك القوانين.

إن غياب الحرية وعدم قدرة الإنسان على التعبير عن ما يراه ويعتقد به تجاه ما يحدث حوله ودون أن يتفاعل معها، تحول البعض إلى حالة أشبه ما يقال عنها بالمقموع المترقب، هذا المقموع ليس فقط من أكثرنا علمًا عمّا يحدث من قمع وظلم، ويعلم ما سيلاقي في حال قد عبر عن رفضه لذلك، بل حتى أعلم بما قد يحدث في حال قد أبدى رأيه عن بعض سياسات التي تقوم بها السلطات مهما كان صغيرة، لذلك يبحث عن أي فرصة كانت ليفجر به غضبه وينزلها عمّن تخلت عنه السلطات لحمايته من المواطنين، وجعلته السلطات طُعمًا ولقمة شهية لسعار المرتقبين، الذين نستطيع أن نراهم الآن من خلال الوسوم والعبارات مثل: ”تم القبض“ وجملة ”ما ربوه أهله الحكومة تربيه“.هذه الجملة نراها تتكرر مؤخرًا بشكلٍ أكبر، وهذه الجملة يجب علينا أن نتوقف عندها ولا يمكن أن نمررها دون تفكيكها، سواء من ناحية قبولنا بهذه الجملة أو إسقاطها على تلك الأحداث التي تُستخدَم فيها، ولعلنا نفكك هذه المقولة لجزأين: ”اللي ما ربوه أهله“ والحكومة تربيه“..

”اللي ما ربوه أهله “

هذه المقولة التي تُحمِّل الأبرياءَ مسؤولية أخطاء غيرهم من أفراد أسرتهم لا يمكن قبولها ولا يصح لنا أن نستخدمها، لما فيها من محاولة إثبات ما لا يمكن إثباته، وإطلاق صريح على أهالي الأفراد -الذين وصفوا بأنهم لم يربوا أبناءهم- بأنهم قصروا في تربية أبنائهم وتحميلهم مسؤولية غيرهم! من المهم أن نعي أولًا أن الفرد حينما يصل إلى سن الرشد فهو المسؤول الوحيد عن تصرفاته، وليس لأمه أو أبيه أو أي فرد من أفراده عائلته أي علاقة عليه لما قام أو سيقوم به، كما يجب علينا أن نستوعب حقيقة الاختلاف بين الأفراد، قد تجد أشقاء عوملوا نفس المعاملة والتربية، ولكن هناك اختلاف في الشخصيتين والسبب بالتأكيد لا يعود أن هناك -بالشرط- اختلافًا في التربية، ولكن طبيعة اختلاف الشخصيات التي قد تُنشَأ في البيت الواحد، وهذا أمر طبيعي جدًا، فإذا اختلف أحدهم أو نرفض بعض أعماله وهو راشد، أو حتى طفل أو شاب، فلأهله مسؤولية، ولكن لا نحملهم ما لا يطيقون عليه، فلا العنف أو العقاب الذي قد يتسبب بالضرر للطفل وسيلة لردعه، كما لا يمكن قبول فعلها.

”الحكومة تربيه “

هنا يجب أن نتوقف ونسأل بعضنا: هل ”الحكومة السلطات “ مسؤولة عن تربية الأفراد؟ هل نثق بها وبأمانتها؟ هل هي من الأساس مخولة بتربية الشعب؟ هل يصح أن نقارن العلاقة الأسرية بالعلاقة بين الحكومة والمواطن؟ ما هي الجهة المسؤولة؟ الملك/؟ أم ولي العهد؟ أم وزارة الإعلام؟ أم وزير الترفيه؟حينما نجيب عن هذه الأسئلة أعتقد أننا سنصل لنفس الاستنتاج، وهو أن هذه السلطات لا يمكن لها أن تؤتمن على شيء ناهيك عن التربية، كما أنها ليست من صلاحيتها ولا يمكن لنا أن نقبل تغولها حتى تصل إلى سيطرتها على دين الناس وأخلاقهم، لأنها ستنتج لنفسها دينًا خاصًّا وأخلاقًا خاصة، ورأينا جميعًا ماذا حدث حينما سيطرت على دين الناس وأخلاقهم، فالسلطات التي تغير من قوانينها لأجل أن يستطيع لاعب أجنبي أن يعيش مع شريكته بكل حرية دون أن تكون هذه العلاقة علاقة زواج هي نفسها من تراقب وتلاحق المواطنين في خلواتهم ما إن كانوا الشاب والفتاة لا تربط بينهم علاقة نسب أو زواج، والشواهد كثيرة.

في وقت كتابة هذا المقال، كانت السلطات السعودية قد قامت بجلب المغنية الأسترالية ”إيغي أزاليا“ والتي غنت اركع للإلهة الأنثى، بينما قامت فيما بعد الهيئة العامة لتنظيم الإعلام باستدعاء مغردة سعودية بسبب أنها تساءلت عن أن خديجة هي مَن خطبت النبي محمد، وأُحيلت قضيتها للنيابة العامة.

كل هذا للحفاظ على مثالية المواطن السعودي، وهنا علينا أن نشير إلى نقطة مهمة وهي أنّ أخلاق ودين السلطات السعودية وقوانينها تلاحق المواطنين حتى في خارج حدود سلطاتها وكيان الدولة، نحن هنا نتحدث حينما يقوم المواطنون بأعمال تعتبر أعمالًا تسمح بها الدولُ المستضيفةُ لهم ولكنها تخالف دين السلطة وأخلاقها أو حتى عاداتها، فإنهم قد يعاقبون حينما يعودون إلى السعودية لأنهم مواطنوها المثاليون الذين لا يمكن لهم أن يقوموا بأعمال مخالفة لدينها وأخلاقها وعاداتها، وهنا تدخل السلطات أيضًا ما لا علاقة لها به ولكنه وللأسف يحدث ذلك حينما يعطى المجال لها.

إن الاستقواء بالسلطات وسيلة لتعزيز قدرتها على قمع المجتمع أكثر ووصولها إلا ما لا يحق لها أن تتسلط عليه، حتى تصبح في نهاية الأمر الإلهة الوصي على البشر.

خاطرة:

أذكر حينما كنت في السعودية وأخرج للأماكن العامة دائمًا ما كان يصور لنا أن الأمان يزداد كلما زادت كثافة التواجد الأمني في المكان الذي تتواجد به، في الحقيقة كنت أعتقد بذلك أيضًا لدرجة معينة، رغم أني أرى أن هناك الكثير من المخالفات التي تحدث أمامي وأمام العامة وقد لا يؤثر فيها هذا التواجد الأمني، أما الآن وبعد السنوات التي قضيتها خارج السعودية فإني حينما أرى أي تواجد أمني أو رجل أمن يحمل السلاح فإني أشعر بالانزعاج وعدم الارتياح وأن تواجدهم مقلق ويشير لي أن هذا المكان غير آمن بالدرجة الكافية التي دعت لوجود رجال الشرطة، كل هذا حدث بعد أن أصبحت أجوب مناطق عدة وأقطع مئات الكيلومترات دون أن يوقفني شرطي يسألني عن هويتي أو حتى دون أن أراه في بعض الأحيان.

أصبحت أكثر إيمانًا أنه كلما قل التواجد الأمني في الطرقات والأماكن العامة واستطعت قضاء يومك بسلام دون أن تشعر أن غياب رجل الأمن أو كاميرات المراقبة الواضحة تشكل مخاوف عليك؛ زاد معدل الأمان في المنطقة التي تتواجد فيها.

خاتمة:

”مصلحة السعودية“ جملة تستخدمها السلطة للتعبير عن مصالحها الشخصية والتي تتمثل في فرد واحد، لا تعني مصلحة الشعب ولا مصلحة للوطن، فإنه وباسم مصلحة السعودية وحماية أمنها ومقدراتها انتُهك حق الشعب، واعتُقل منه الكثيرون، ومُنعوا من السفر والعمل، وأوذوا في أعمالهم ومصالحهم، وبذرت خيرات الوطن ومقدراته في مشاريع عبثية فردية، استخدم الأمن لانتهاك أمان المواطن وخصوصياته، هُدّد في أمنه وانتُزع حقُّه بالتعبير وحقه بالوصول إلى المعلومة التي تختلف معها السلطة، حُوصر في مسارات مصيرية تحددها له السلطة، لتختار له نعيم التطور والتكنولوجيا التي تُبقيه تحت سيطرتها، حتى الدين والأخلاق، وماذا يلبس ويرتدي، بل كيف كان آباؤه وأجداده يلبسون، تحدد له السلطة وعليه أن ينسجم معها، كل هذا باسم مصلحة المواطن والوطن.